Проект "БУДУЩЕЕ ШКОЛ МОЛДОВЫ"

ЖУРНАЛ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Жизнь Замечательных Людей

- ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И УЧЕНИЕ Г.С. СКОВОРОДЫ

- ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ДЖОРДАНО БРУНО.

- ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ РАМАКРИШНЫ.

- ГЕОРГИЙ ФРАНЦИСК СКОРИНА

- ЖИЗНЬ М.В. ЛОМОНОСОВА

- ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ П.А. КРОПОТКИНА

- ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И.П. ПАВЛОВА

- ЖИЗНЬ СЕРАФИМА САРОВСКОГО.

- Николай Федорович Федоров

- Борис Леонидович Смирнов

- ЖИЗНЬ СВАМИ ВИВЕКАНАНДЫ

Культура и Духовность

- ОТЦОВСТВО И ВОСПИТАНИЕ

ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - Мирча ЭЛИАДЕ. МИФОЛОГИИ СМЕРТИ: ВВЕДЕНИЕ

- «ГАРРИ ПОТТЕР»:

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОККУЛЬТИЗМУ - ВОПРОС О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

- М. Элиаде. СВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ И МИФЫ

- ВОПРОС О ЗНАЧЕНИИ ШКОЛ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И О ПОСЛЕДСТВИЯХ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ОПТИМИЗАЦИИ» ШКОЛ

- РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ

- Ранние представления о солнечном божестве

в толковинской мифологии русинов Молдавии - Вопрос о самобытности и исконности русской культуры

- «МАХАБХАРАТА» — памятник древней Индии

- Итоги тысячелетий духовных устремлений человека

- Культура древности и современность. Б.Л.Смирнов

- Древнерусский бог ТРОЯН и его чудесная история в толковинских текстах русинов Молдавии*. Ю.В. Иванов

- О БЛОКИРОВАНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЛИТЕРАТУРЕ, ИСКУССТВЕ И СМИ

История-Археология-Этногенез

- СВЕТЛАНА ЖАРНИКОВА: МЫ КТО В ЭТОЙ СТАРОЙ ЕВРОПЕ?

- ПАСХАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Н.Ф. ФЁДОРОВА

- ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И МИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ У ПРИМИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

- Н.Ф. Фёдоров. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ — СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ

- МОЛДАВСКАЯ ТРАДИЦИЯ ВСЕМ МИРОМ ЧИСТИТЬ КОЛОДЦЫ КАК ОБЩЕЕ ДЕЛО

- РАЗМЫШЛЕНИЕ О САКРАЛЬНОМ СИМВОЛИЗМЕ МОЛДОВЫ

- ТИАУАНАКО

- В лучах кристалла Земли

- Опыт исследования духовных ритмов истории

- Трипольская культура

- Этническое самосознание русинов севера Молдавии. Ю.В.Иванов

- Ю.В. Иванов. Толковинскй текст «ДО ВЭЫЛЭЫКОГО РАТАТА».

КОНЦЕПЦИЯ ИДЕОЛОГИИ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ, ВРЕМЕННЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ.

Этика Животных

- ИЕРАРХИЯ У КРЫС

- История слоних

- МОББИНГ В ЖИВОТНОМ МИРЕ

- ОБУЧЕНИЕ ВЫСШИХ ОБЕЗЬЯН «РАЗГОВАРИВАТЬ»

- Ломехуза или модель умирающего общества.

- Горбатые киты оказались спасителями.

- Слоны плачут?

- Собаки понимают речь

- Альтруизм и Эгоизм...

- Бабочки-вампиры

- Mетропёс

- Вид паразитизма

- Говорящий слон

- Дельфин и помощь людей.

Наука и техника

- АЛКОГОЛЬ НЕОБРАТИМО ИЗМЕНИЛ МОЗГ У МЫШЕЙ

- Засев облаков

- ГИПОТЕЗА ГЕИ

- КАК АУТОФАГИЯ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

- Духовная экономика.

- Багдиры.

- Вред маргарина и других трансжиров

- Великая Рукотворная Река

- Влияние телевизора на детей

- Биоэтанол

- Кто вредитель?

- Бессмертные омары

- Хлеб, которым нас убивают

- Озеленение крыш.

Наш дом-Земля

- А.Л. Чижевский. ГНЕВЫ СОЛНЦА

- ТРАНСГУМАНИЗМ И ЕГО СФАБРИКОВАННАЯ РОДОСЛОВНАЯ

- О ПРОЕКТЕ «НАШ МУСОР С НАМИ» ИЗ СЕЛА РЫШКОВА

- ЖИЗНЬ В СЕЛЕ.

- B. И. Вернадский. АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- Ноосферное строительство планеты в космическом пространстве— это новая эпоха её эволюции и эволюции живого вещества.

- ДВИЖЕНИЕ МААТАИ ВАНГАРИ «ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС»

- Загадки ровестника динозавра

- От астрологии до космической биологии

- Человек и Лес

- Задача Конференции Мира

- Актуальность идеи Н. Ф. Фёдорова об управлении природой в современности.

- РЕЗОНАНСЫ ШУМАНА.

Светлана Галчанская

Потенциал человека

- КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОВИД-БЕЗУМИЯ И ПОПЫТОК СОПРОТИВЛЕНИЯ ЕМУ В МОЛДОВЕ.

- СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

- НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НОВОЙ ЭПОХИ.

- АЛКОГОЛЬ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ САМОУНИЧТОЖЕНИЯ

- Вопрос о пагубном влиянии телевизора, компьютера и других устройств виртуальной реальности на детей и взрослых.

- Любовь — опустевшее понятие или суровый подвиг человечества.

- Гармония через вегетарианство

- Правда о прививках

- Человек, будущее - в твоих руках

- ЙОГА. Б.Л.Смирнов.

- РОД И ИНДИВИДУУМ. «МНЕ ВСЁ ДОЗВОЛЕНО» ИЛИ «Я ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЦЕЛОЕ»?

- ЭГРЫ КАК ОРГАНИЗМЫ . В.Я. Ткаченко

Роман

- А.П. ПЛАТОНОВ. ЮШКА

- Борхес Хорхе. Тайное чудо

- Андрей Платонович Платонов- НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

- Андрей Платонович Платонов - " ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ"

- А.П. Платонов. ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.

- Леонид Андреев. ПРАВИЛА ДОБРА.

- ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ. Достоевский Ф. М

- СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Ф.М. Достоевский. - А.Ф.Лосев. ЖИЗНЬ

- «БОБОК» (Ф.М. Достоевский)

- «Сказание о Дхарме»

- «ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»

- «Корова». Андрей Платонов

Притчи

- В ЧЁМ СЕКРЕТ УСПЕХА?

- Вера матери в своё дитя.

- ДВЕ ЛЯГУШКИ

- ГРУЗ ОБИД

- Диверсия в сказке.

- Притча о зиме и жалости.

- ЛУЧШАЯ КУКУРУЗА

- ЧТО СКАЖУТ О ТЕБЕ

- Святой и змей Нагарджуна и вор

- Подъём, Познавший...

- Взгляд силы

- Как отрекаются от мира

- Вызыватель дождя

- Мудрец и сахар

Замечательные люди в Молдове.

КАРЛ ШМИДТ — НЕПОВТОРИМЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК КИШИНЁВА

Талант примара или человек славен трудом.

Наша Родина

- Ю.В. Иванов-ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ КОСОУЦКОГО МОНАСТЫРЯ

- Ю.В. Иванов ЛЕТОПИСНЫЙ ЧЕРН — ЗАГАДКА ВЕКОВ

- Ю.В. Иванов. «КОПЫТО ТРОЯНА» В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ МОЛДАВИИ И РУСИ

- Юрий Васильевич Иванов ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В СЕЛЕ ВАДУЛ-РАШКОВ И ЕЁ РАННЯЯ ИСТОРИЯ В ТОЛКОВИНСКИХ ТЕКСТАХ РУСИНОВ МОЛДАВИИ.

- ДРЕВНИЙ ПЕРЕСЕЧЕН: ГДЕ ОНА — МОЛДАВСКАЯ ТРОЯ?

- ДОСТОПРИМЕЧАЛЬНОСТИ САХАРНЫ

- Мощь веков

- Старооргеевское урочище

- Загадки Цыповского урочища

- Урочища и достопримечательности села Рудь.

Наш архив

НАШИ НОВОСТИ

-

Контактная информация

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

С. Семенова

«Николай Фёдорович Фёдоров.

Жизнь и учение»

Николай Фёдорович Фёдоров не принадлежит к числу широко известных деятелей русской культуры. Чаще всего о нём вспоминают как о необыкновенном библиотекаре, настоящем подвижнике книжного дела, когда речь заходит о прошлом Всесоюзной Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (Румянцевского музея).

Но вместе с тем оказывается, что библиотекарь Румянцевского музея разработал оригинальное философское учение, поражавшее самые значительные умы его времени. Так, мысли Фёдорова Ф. М. Достоевский «прочёл как бы за свои», Л. Н, Толстой гордится, что живёт «в одно время с подобным человеком». Большое внимание к личности Фёдорова и его идеям, изложенным в посмертно изданной двухтомной «Философии общего дела», проявляли В. Я. Брюсов и А. М. Горький. Последний называл его «замечательным, своеобразным мыслителем». Прямой интерес Горького к учению Фёдорова отчётливо выражен в его переписке конца 20-х годов с О. Д. Форш и М. М. Пришвиным. В последние годы стали вспоминать о Фёдорове, как о первом представителе идей философского космизма, непосредственном предшественнике К. Э. Циолковского.

Однако до настоящего времени Фёдоров во многом так и остается тем «таинственным мыслителем», «странным философом», «загадочным стариком», каким он постоянно именовался в немногих непосредственно ему посвященных работах.

ДОМОСКОВСКИИ ПЕРИОД

Немногие сведения о его личности, которые можно почерпнуть из воспоминаний людей, знавших Фёдорова по работе в библиотеке Румянцевского музея, почитателей и прежде всего двух учеников и издателей трудов философа — В. А. Кожевникова и Н. П, Петерсона, — складываются в удивительно цельный образ труженика, подвижника и аскета. Некоторая легендарность в отражении его жизненно-духовного облика, «показательный», повторяющийся набор эпизодов его биографии в известной степени оправдывают высказывание о том, что Фёдоров — один из немногих — философ не с жизнью, а с житием.

Изумляющие черты личности этого человека, само учение, распространявшееся по преимуществу устно лишь в самом узком кругу его друзей, — все это неудержимо влекло тех, кто писал о нём, к сюжетным схемам житийного повествования, причём сам Фёдоров представал как «святой», «старец», «учитель», «московский Сократ». Поэтому наиболее тщательно разрабатывались эпизоды, связанные с периодом «подвижничества» и духовных подвигов Фёдорова. Для него это прежде всего последние 35 лет жизни в Москве, когда скромная «каталожная» Румянцевского музея, в которой он работал, превратилась, по словам его биографа А. Остромирова, в «учебный клуб, умственный центр Москвы». Предшествующие этому 40 лет жизни «в миру» крайне бедны фактами.

В рукописном отделе Ленинской библиотеки хранится послужной список Фёдорова, в котором он сам определяет приблизительную датуго рождения между январем и апрелем 1828 года. Николай Фёдорович всегда упорно избегал всяких разговоров о своём прошлом, и только после его смерти близко стоящие к нему люди раскрыли тайну его рождения. Его отцом был князь Павел Иванович Гагарин, родившийся в 1798 году и умерший в возрасте 34 лет. Имя его матери, по одним сведениям крепостной крестьянки, по другим — пленной черкешенки, вообще неизвестно, также как и её судьба. Фамилию и отчество будущий философ получил от своего крёстного отца, как это часто происходило в случае с «незаконнорожденными» детьми.

Род князей Гагариных — один из древнейших на Руси — через Рюриковичей восходил к Всеволоду Большое Гнездо. Павел Иванович получил обычное для его сословия образование: окончил Пажеский корпус и Московский университет. Начав с 24 лет службу в Коллегии иностранных дел, он через несколько месяцев по собственному желанию уехал в Америку и жил там четыре года при миссии в Филадельфии. Вернувшись в Россию по болезни в 1826 году и полностью оставив службу, он поселяется в родовом имении на юге России и живёт здесь безвыездно до самой смерти. На это время и приходится его связь с матерью Николая Фёдоровича. причём она была прочной и длилась все эти годы: у Николая Фёдоровича были ещё брат и одна или две сестры.

Но если Павел Иванович Гагарин ничем, кроме необычной для русского барина добровольной поездки в Новый Свет, не выделился, то его отец, Иван Алексеевич Гагарин, дед Фёдорова, один из известных масонов екатерининского времени, являлся фигурой весьма колоритной. Горячий поклонник театра, он был женат вторым браком на известной актрисе ,— бывшей крепостной — Нимфидоре Семёновой. Полагают, что именно она была причастна к тому, что сразу же после смерти П. И. Гагарина и последовавшей за ней через несколько месяцев кончины самого И. А. Гагарина, из княжеского дома была удалена мать Фёдорова вместе с ним самим, тогда четырёхлетним ребенком.

О периоде отрочества и юности Фёдорова ничего не известно, кроме того, что в 1849 году он окончил тамбовскую гимназию и затем до марта 1852 года учился на Камеральном отделении Ришельевского лицея в Одессе. Это было привилегированное учебное заведение, так что, по-видимому, его мать получала некоторые средства на воспитание сына. Однако уже на одном из выпускных экзаменов Фёдоров резко поспорил с преподавателем и на остальные экзамены уже не ходил. По словам Н. Н. Черногубова, хранителя Третьяковской галереи, близкого друга Николая Фёдоровича, последний был уволен из лицея «за бунтарство». Во всяком случае Фёдоров должен был переживать своё двусмысленное положение «незаконнорожденного» среди высокородных лицеистов, притом что его крайне демократические убеждения, по свидетельству друзей, сложились с самого детства.

Однако, несмотря на изгнание из лицея, Николай Фёдорович был многосторонне образованным человеком. В воспоминаниях о Фёдорове все отмечают его поразительные, поистине энциклопедические познания из самых разных областей жизни, науки, искусства. Как вспоминает профессор И. А. Линниченко, образованность Николая Фёдоровича удивляла всех, к тому же он в совершенстве знал не только основные европейские языки, но и хорошо разбирался в ряде восточных письменностей, одно время сильно увлекаясь китайской. К примеру, Фёдоров мог любую иностранную книгу тут же вслух удивительно быстро и правильно читать в переводе на русский язык.

Уехав из родного Новороссийского края, Фёдоров в продолжение 14 лет, с 1854 по 1868 год, учительствует в уездных училищах среднерусской полосы. Он преподавал историю и географию, причём на одном месте не задерживался из-за своего бескомпромиссного характера: за это время он меняет семь городов: Липецк, Богородск, Углич, Одоево, Богородицкое, Боровск, Подольск.

К середине 60-х годов относится знакомство Николая Фёдоровича с Н. П. Петерсоном, перешедшее затем в дружбу и прямое сотрудничество. Бывший учитель яснополянских школ Л. Н. Толстого, Петерсон после их закрытия решил переехать в Богородск с целью, как он сам пишет, революционной пропаганды. Кстати, по свидетельству старшего сына Л. Н. Толстого, Сергея Львовича, личность Н. П. Петерсона послужила в известной степени прототипом ссыльного революционера Симонсона, обрисованного с большим уважением и теплотой в «Воскресении».

«Один из сочленов кружка сообщил мне, что в Богородске учителем уездного училища некто — Николай Фёдорович Фёдоров, человек самоотверженный, напоминающий своей жизнью Рахметова, человек необыкновенного ума и честности; а мы тогда думали, что умный и честный человек не может быть не с нами. И вот приехав в Богородск 15 марта 1864 года, я тотчас же отправился к Николаю Фёдоровичу, который оказался человеком лет сорока... он был холост и жил аскетом, у него не было не только постели, но даже и подушки, питался он тем, что подавали ему хозяева», — вспоминает Петерсон. В тот же вечер состоялась его беседа с Фёдоровым, результатом которой явилось «обращение» самого Петерсона, покоренного идеями скромного уездного учителя: «Так беседуя, Николай Фёдорович развил постепенно целое миросозерцание, совершенно для меня новое, по которому требуется объединение всех людей в труде всеобщего воскрешения, и я был сразу же покорён и уже навсегда. Николай Фёдорович недолго пробыл при мне в Богородске, всего месяца три; но эти три месяца обогатили меня больше, чем вся предшествовавшая жизнь, и дали мне прочную основу для всей последующей жизни. Эти три месяца совместной жизни с Николаем Фёдоровичем сделали то, что я не терял уже с ним связи никогда, и мы почти ежегодно, почти до его смерти проводили вместе наше вакационное время; когда были вместе, то не беседовали только, но и писали, то есть я писал под диктовку Николая Фёдоровича. Мне хотелось сделать известным покорившее меня учение Николая Фёдоровича, я думал напечатать изложение этого учения, но Николай Фёдорович всегда противился этому, находя это несвоевременным и самое учение недостаточно развитым, не вполне и ясно выраженным».

Благодаря Петерсону стал известен образ жизни Николая Фёдоровича в пору его преподавательской деятельности, суровое самоограничение во всём материально необходимом, совершенно исключительная принципиальность, горячая защита интересов учеников, помощь самым бедным из них. От Петерсона же пошли кочевать и первые житийно окрашенные истории, входящие в фёдоровскую легенду.

Так писавшие о Фёдорове любят приводить один особенно характерный эпизод. Однажды тяжело заболевает отец одного из учеников Николая Фёдоровича. Средств на лечение нет, и Фёдоров отдает для этой цели всё, что у него есть. Больной всё же умирает, и нужны деньги для того, чтобы его похоронить. Тогда Николай Фёдорович продает свой единственный вицмундир и отдаёт выручку семье покойного. На урок он является в ветхой, почти нищенской одежде. Как нарочно, в училище в этот день приезжает крупный чиновник из столицы. Крайне шокированный внешним видом одного из преподавателей, он тщетно пытается добиться от него объяснения и, негодуя, требует его немедленного увольнения. Только горячее заступничество инспектора училища ограждает на этот раз странного «оригинала».

По свидетельству того же Петерсона, учение Фёдорова в основных чертах сложилось гораздо ранее их встречи, ещё в начале 50-х годов, то есть когда Николаю Фёдоровичу было 22-27 лет.

Среди рукописей Фёдорова после его смерти нашли листок, на котором рукой Николая Фёдоровича были написаны следующие строки: «От детских лет сохранились у меня три воспоминания: видел я чёрный, пречёрный хлеб, которым (говорили при мне) питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал я с детства объяснение войны (на мой вопрос о ней), которое привело меня в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга, наконец, узнал я о том, что есть и не родные, чужие, и о том, что сами родные — не родные, а чужие».

Этот листок недаром исповедально озаглавлен как «необходимое дополнение». Это действительно ценное автобиографическое дополнение для понимания глубоких, личных истоков самого учения Фёдорова.

ОСНОВНОЕ ЗЛО ЧЕЛОВЕКА

Почти одновременная кончина отца и деда, которая так резко переломила судьбу Фёдорова, заставила его рано задуматься над смертью. Движимый чувством неприятия невозвратимой утраты, он вырабатывает собственное отношение к смерти. В учении Фёдорова основным злом для каждого сознательного существа является смерть. Все же конкретные формы зла, от которых страдает человек, для него входят в кортеж главного врага — смерти. Фёдоров отличается от всех философов — и западных, и отечественных — прежде всего тем, что подходит к факту смертности человека совершенно революционным образом. Для него смерть не неизбывный фатум, она для него «следствие зависимости от слепой силы природы, извне и внутри нас действующей и нами неуправляемой», она «есть просто результат или выражение несовершеннолетия, несамостоятельности, несамобытности жизни, неспособности к взаимному восстановлению или поддержанию жизни» (I, 91).

Молодой Фёдоров глубоко задумывается над тем фактом, что всё, что мы видим и наблюдаем вокруг — от себе подобных до жучка и былинки, — включено в единый природный ряд, рождённый и подчиняющийся закону смерти, то есть началу и неизбежному падению, концу. Природа — это гигантское целое, которое существует благодаря непрекращающемуся воспроизведению, возобновлению бесчисленных своих частей, вызывала в нём не пантеистическое стремление слиться с ней, а резкое неприятие и протест.

Ведь смерть — атрибут природного существования, где каждое рождение оплачивается смертью других, то есть фундамент всякой индивидуальной жизни — это как бы «кости других», уже живших и живущих. Фёдоров безжалостно указывает да то, что жизнь человеческая не составляет исключения, она есть также развитие за счёт убиения растений, животных и себе подобных. Идёт нескончаемая скрытая антропофагия: дети растут, пожирая силы родителей, и в борьбе и разобщенности люди медленно подтачивают друг друга и словом, и делом. Сама пища живущих не что иное, как прах предков, дающий плодородие почве и возросшим на ней растениям и животным.

Существующее положение вещей в мире характеризуется Фёдоровым, как «отживающая форма вселенной, в коей всякое последующее поглощает предыдущее, чтобы быть поглощённым в свою очередь, и где жизнь, вследствие изолированности миров, не может проявляться иначе, как сменою поколений» (I, 274).

Вся эта «природы вековечная давильня» (Н. Заболоцкий), тем не менее, может рассматриваться как вполне цельный и «нравственный» организм, пока бесчисленные части участвуют в её коловращении бессознательно, пока они, повинуясь непреоборимому инстинкту, исполняют весь отпущенный им ритуал существования, чтобы уступить место новым, но с той же жизненной программой, частям. Но всё резко меняется, когда в связи с появлением человека возникает сознание, острое ощущение неповторимости любой личности, глубокое страдание от утрат. Возникновение, сознания ставит под сомнение прежнюю налаженность, смысл и гармонию природы, или, вернее, поскольку через человека сама природа, как любит повторять Фёдоров, приходит к сознанию, то растущее в человеке бунтарски-критическое самосознание есть в конечном итоге последняя инстанция истины самой природы, достигнутой ею к настоящему моменту. Современное состояние мира — первая ступень перехода природы от слепоты. Следующая будет достигнута, когда «человечество в полном обладании природой, как своей силой, сможет осуществлять не по нужде, а по избытку душевной мощи, бессмертную мысль в неограниченных средствах материи» (1, 116).

Почему сущее существует? Великий вопрос, в способности задумываться над которым — уникальность человека, поднимающегося над непосредственной жизненно-животной выгодой к чистому бытийственному интересу. Но именно в такой постановке основного вопроса философского раздумья над миром есть великолепно стоическое отстранение от всякой конкретной плоти в её страдании. А если попытаться мыслить по-фёдоровски — вернее, мобилизовать все свои чувства, всё своё сострадание, имея в виду следующее: почему живущее умирает, а умирающее не оживает? В фёдоровский первовопрос, безусловно, войдёт и традиционный, на который также необходимо ответить для того, чтобы расшифровать формулу русского мыслителя, трепещущую болью каждого сознательного существа, в ней сохранён основной трагический парадокс человека, одновременно царя мира и жертвы «любого микроба».

Федоров — предшественник таких ученых XX века, как например, советский академик В. И. Вернадский, которые выдвинули необходимость сознательного управления эволюционным процессом. В основе фёдоровского плана регуляции природы лежит убеждение, что человечество начинает новый этап развития мира. Человек у Фёдорова не только является венцом достигнутого природой развития, но к тому же он сам должен стать орудием обратного воздействия на породившую его природу для её преображения и одухотворения.

Регуляция, «правящий разум природы» — широко и многосторонне разработанная Фёдоровым идея. Тут и овладение природой в противоположность эксплуатации и утилизации, ведущей к её разрушению, и переустройство самого организма человека, и выход в космос, управление космическими процессами, и как пик регуляции, в котором фокусируются все её усилия, — воскрешение предков.

Вот эту последнюю идею и отмечает прежде всего Петерсон, говоря о большом впечатлении, которое произвело на него мировоззрение уездного учителя из Богородска. Это была действительно совершенно ошеломляющая мысль. Воскрешение, по Фёдорову, должно быть осуществлено самим объединенным человечеством во всеоружии исчерпывающего научного знания.

Возвращение «золотого века», достижение совершенного состояния мира, бессмертие — давняя мечта человечества. Постановка вопроса о бессмертии, даже воскрешении, несмотря на их утопизм, не может считаться тёмно-оккультной или реакционной. В своё время Вал. Брюсов, знавший и ценивший идеи Фёдорова, писал: «Смерть и воскресение суть естественные феномены, которые она (наука. — С. С) обязана исследовать и которые она в силах выяснить. Воскрешение есть возможная задача прикладной науки, которую она вправе себе поставить».

Тема научного воскрешения самих людей в будущем возникает и в советской поэзии, у И. Сельвинского и В. Маяковского. Последний, несомненно, знал о фёдоровском учении через В. Н. Чекрыгина, талантливого графика, вдохновлявшегося им в своих графических листах «Переселение людей в космос», «Начало космической эры», «Воскресение». Кстати, Чекрыгин был и первым иллюстратором Маяковского. В финале поэмы «Про это» поэт мечтает о мастерской «человечьих воскрешений» и многократно взывает к будущему: «Воскреси!»

Что касается конкретных путей воскрешения, то при внимательном изучении проектов Фёдорова обнаруживается в них два подхода к проблеме воскрешения. Первый связан с собиранием рассеянных частиц вещества праха умерших и сложения их в тела на основе «познания и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира» (I, 288). Тут Фёдоров часто мыслит, как вульгарный материалист («... организм — машина, и сознание относится к нему, как желчь к печени; соберите машину, и сознание возвратится к ней» (I, 288); для него как будто не существует сложнейших проблем специфики сознания, личности.

Но дело в том, что фёдоровские проекты не исчерпываются только подобными «бюхнеровскими» идеями. В глубине его «воскресительных» умозрений брезжат интуиции совсем другого рода. Начнём с того, что Фёдоров саму возможность воскрешения связывает с предельным, исчерпывающим знанием психофизиологической природы человека, раскрывающейся лишь в бесконечной веренице его предков. Воскрешение у Фёдорова всегда мыслится в родственном, тесно наследственно связанном ряду — вернее, буквально сын воскрешает отца, отец — своего отца и т. д., вплоть до первоотца и первочеловека.

Для русского мыслителя возможности действительно научного воскрешения упираются в раскрытие тайн наследственности. Об этом говорит и постоянно возникающий образ воскресителя-воскрешаемого, как сына-отца и неустанное подчёркивание значения наследственности и необходимости тщательного изучения себя и своих предков.

На этом строится весь «идеально-должный» уклад проектируемого Фёдоровым общества, объединённого «общим делом» воскрешения. «Наука в истинном, а не сословном смысле должна состоять в психофизиологическом познавании человечеством самого себя через всех без исключения своих членов». Фёдоров подробно разрабатывает основные линии психофизиологического исследования, в котором главная задача — высветить, изучить весь наследственный ряд данного индивида. Можно условно сказать о фёдоровском требовании своеобразной всеобщей рентгенограммы генетического кода человечества. «Для того чтобы раскрыться, показать и вместе понять себя, человечество должно воспроизвести себя из простейших элементов, и не в подобном только, или сокращённом порядке, но в действительном, чрез все индивидуальности, чрез кои проходили эти элементы (исследование сынами самих себя в отцах, отцами — в сынах, узнавание братьями себя в близких и дальних своих братьях), иначе не будет полного взаимознания, как без палеонтологии не может быть и полной зоологической классификации, то есть без внесения в классификацию посредствующих исчезнувших видов» (1, 303).

У Фёдорова есть такие слова: «...не . только не рождаться, но и сделаться нерождённым, т. е. восстановляя из себя тех, от коих рождён сам, и себя воссоздать в виде существа, в коем всё сознается и управляется волею» (I, 315). «Всеобщее воскрещение — не художественное только творение из камня, на полотне и т. п.; не бессознательное рождение, а воспроизведение из нас, как огонь из огня, при посредстве всего, что есть на небе и на земле, всех прошедших поколений» (I, 85). Непрояснённо, каким-то пророческим намёком здесь обнаруживается другой путь воскрешения, пролегающий через открытие законов наследственности и управление ею.

Нам, современникам становления и утверждения генетики, уже легче пофантазировать в этом направлении. Впрочем, достаточно сказать, что нет принципиальной научной невозможности восстановить предка, который «записал» себя по частям в целом ряде своих потомков, восстановить его через самих этих потомков. Иными словами, при наличии «собранного» генетического кода самого предка, всего объёма и содержания его собственной наследственной информации, можно говорить о теоретической возможности его воспроизведения. Через потомка восстановить предка (через следствие — причину), сначала ближайшего (сын, дочь — отца, мать), а через них и их отца и мать и т. д. и так вытянуть всю цепь конкретных природных причин (воскрешенные предки).

При таком «генетическом» подходе к проблеме воскрешения дело уже не в конкретных материальных кирпичиках, составляющих тело предка, как в первом, рассмотренном выше случае, а в особенной форме строения, структуре, «формуле» его организма.

Рождение и смерть сцеплены нераздельно, и претензия на бессмертную жизнь требует своей последовательной логики. При сохранении природного порядка существования достижение абсолютного бессмертия невозможно; можно лишь увеличить на более-менее длительный срок жизнь человека, как об этом уже вполне серьёзно говорят учёные-биологи. Природа — по своему внутреннему принципу на рождении и смерти стоящая — должна быть поколеблена в самих основах и превзойдена человеческим дерзанием. Природный способ существования (последовательность, осуществляемая через вытеснение и гибель старого для кратковременного торжества нового и последующего его вытеснения) необходимо заменить одновременностью, сосуществованием всех когда-либо живших поколений в преображённом трудом и творчеством бессмертном виде.

Воскрешение для Фёдорова — высшая гарантия бессмертной жизни. Уничтожить окончательно смерть можно лишь тогда, когда человек научится воссоздавать себя из самых простых элементов. Но для этого надо реально познать, то есть восстановить всю цепь своих непосредственных телесно-природных причин, то есть предков.

Идея всеобщего воскрешения рождается у Фёдорова прежде всего из непреодолимого сердечно-нравственного требования, диктуется глубоким чувством долга. Нужно, чтобы «все рождённые поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, т.е. лишение отцов жизни — откуда и возникает долг воскрешения, который и сынам даёт бессмертие» (1, 401). Люди должны, по Фёдорову, выполнить свой высший долг — возвратить к жизни тех, кто их рождением вытесняется, умерщвляется, — отцов.

Для Фёдорова всё человечество — большая семья, связанная тесными узами общих предков и единой судьбы, но семья в действительности распавшаяся, забывшая о своём родстве.

Обратить сердца живущих к утраченным, сердца сынов к отцам — вот та тонкая задача, направленная на область чувства, без разрешения которой одним умом на «общее дело» не сдвинешься. А чувство должно быть столь большим, по Фёдорову, чтобы переориентировать всю свою жизнь назад, к предкам. Пробудить чувство всеобщей родственности Фёдоров стремится указанием на культ предков, как единственно истинную религию. Но, «если религия есть культ мёртвых, то это не значит почитание смерти, напротив, это значит объединение живущих в труде познавания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в труде обращения её в живоносную» (I, 48). Вспомним о том детском чувстве недоумения и боли от открытия того, что не все родные, которое отметил Николай Фёдорович в своей автобиографической заметке. Отношение ребенка к узнаваемому им миру ближних, как ко всё расширяющемуся кругу родных, должно стать нормой для всех. В нём не осознанно, не рефлективно, а всем трепещущим детским существом творится живой обряд «культа предков». «В детском чувстве всеобщего братства заключалось, что каждый человек есть сын, внук, правнук, праправнук, потомок отца, дедов, прадедов, предков, общего, наконец, праотца» (1, 59). «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира, и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим» — так называлась работа, в которой Фёдоров попытался впервые изложить свои взгляды. Вызвала её появление, по его словам, «ненавистная раздельность мира и все проистекающие из неё бедствия» (I, 7), глобальные антагонизмы, разрывающие жизнь человечества: теория и практика, мысль и дело, учёные и неучёные, город и деревня, богатство и бедность. То состояние, в котором пребывает мир, характеризуется русским мыслителем как глубоко небратское, неродственное, отмеченное взаимной враждой. «Под небратским состоянием мы разумеем все юридико-экономические отношения, сословную и международную рознь» (I, 9). Казалось бы, Фёдоров повторяет старые упования всех социальных утопистов на осуществление братства и любви, как пути к совершенному состоянию человечества. Но это не совсем так. Неродственность у Фёдорова не только отрицательное определение мира межличностных или социальных отношений (гоббсово «человек человеку — волк»), но и этико-космическая категория. «Неродственность в её причинах обнимает и всю природу, как сдепую силу, неуправляемую разумом» (I, 12). Неродственность — внутреннее качество самого природного порядка существования, основанного на принципе взаимной непроницаемости и раздельности, который и нас делает орудием «вытеснения старшего поколения младшим, взаимного стеснения, которое ведёт к тому же вытеснению» (I, 11).

Представим, что на Земле трудом нескончаемых поколений создано идеальное общество, устроенное на началах справедливости, братства и любви, вырастившее совершенных, гармоничных людей. Но они по-прежнему остаются естественной жертвой непросветлённой природы. Чем великолепнее человек, чем он сложнее, прекраснее и одухотворённее, тем мучительнее для него становится зависимость от болезни и смерти. Да и само общество, со всеми его достижениями, может нелепо сгинуть от какой-нибудь земной или космической катастрофы. Фёдоров призывает направить этическое действие человечества на «небратство», «неродственность» материи и её сил.

Единый метафизический корень «неродственности» разветвляется во все стороны жизни, и русский мыслитель прежде всего призывает ко всеобщему, объединяющему всех исследованию причин неродственности и затем к её устранению.

МОСКВА. РУМЯНЦЕВСКИИ МУЗЕЙ

В конце апреля 1868 года Фёдоров переезжает в Москву и сразу же поступает на службу — сначала он работает вместе с П. И. Бартеневым в Чертковской библиотеке, затем с 1874 года в продолжение 25 лет — в Румянцевском музее и наконец в последние годы жизни — в читальном зале Московского архива Министерства иностранных дел. О московском периоде деятельности Николая Фёдоровича — особенно о том времени, когда он заведовал «каталожной» в читальном зале Московской публичной библиотеки при Румянцевском музее, как уже говорилось выше, — сохранилось довольно много воспоминаний читателей и коллег. Все они единодушно отмечают, что за его «служением» не было видно ни личной жизни, ни службы в обычном смысле». «Так как он был своеобразен во всём, так ничем не напоминал обыкновенных людей, что при встрече и знакомстве с ним поневоле становились втупик люди, особенно выдающиеся и особенно оригинальные. Николай Фёдорович поражал в этом отношении и всех простых смертных, и даже таких, например, оригиналов, как граф Л. Н. Толстой или В. С. Соловьёв. Всё в нем было своё, и ни в чём он не походил на рядового смертного, начиная с внешности, продолжая привычками и приёмами жизни и оканчивая мировоззрением», — писал о нём П. Я. Покровский.

Николай Фёдорович приходил в библиотеку на полтора-два часа раньше её открытия и уходил последним, работая и по воскресеньям, чтобы дать возможность заниматься людям, несвободным в другие дни недели. Так сам Фёдоров показывал пример того добровольного труда, к которому он всегда горячо призывал. Из своего скудного заработка он помогал не только «стипендиатам», регулярно являвшимся к нему каждое 20-е число — день зарплаты — в библиотеку, но и приплачивал служителям музея, чтобы поощрить их к лучшей работе. Кстати, дирекция не раз выступала с предложением увеличить его жалованье. Но Николай Фёдорович всегда отказывался, находя своё положение совершенно удовлетворительным, и просил, чтобы помощь была оказана другим, малообеспеченным сотрудникам библиотеки. К тому же, по свидетельству Н. П. Петерсона, большая зарплата обязывала бы Николая Фёдоровича выполнять обязанности присяжного заседателя, а роль судящего и осуждающего была для него принципиально неприемлема.

Все посетители, серьезно занимавшиеся в библиотеке, пользовались особым покровительством Николая Фёдоровича, который нередко давал им ценнейшие советы и рекомендации, а также находил нужные книги сверх тех, которые читатели сами заказывали. «Скорее вы сами отложите в сторону и забудете о вашей работе, чем он забудет о том, что для вас надо; он раньше не успокоится, пока не исчерпает всего материала» — так характеризует поразительную заинтересованность Фёдорова в достижении другими людьми той цели, которую они перед собой поставили, Екатерина Некрасова, довольно известная тогда писательница. «Удивительны и совсем редки библиоманы, знающие по корешкам и названиям все книги обширных библиотек. Но едва ли какая-нибудь библиотека, кроме Румянцевского музея, могла похвалиться исключительной честью иметь библиотекарем человека, знающего содержание всех своих книг. А Николай Фёдорович знал содержание книг Румянцевского музея, и это было прямо невероятным явлением». Ходили почти легенды о совершенно удивительных познаниях Фёдорова. Многие русские учёные (причём диапазон тех наук, которыми они занимались, необыкновенно широк: от востоковедения до военно-морского дела) с благодарностью вспоминали о той помощи, которую им оказал Николай Фёдорович. «Это была прямо живая энциклопедия в самом лучшем значении этого слова, и, кажется, не было предела его памяти», — пишет в своих воспоминаниях П. Я. Покровский.

А. А. Гинкен, автор статьи «Идеальный библиотекарь — Николай Фёдорович Фёдоров», называет его «героем и подвижником в области книговедения». Он стал инициатором новых форм ведения книжного дела: выдвинул идею не только межбиблиотечного, но и международного книгообмена, использования в читальных залах книг из частных коллекций и т. д. Он первым составил систематический библиографический каталог книг, хранившихся в Румянцевском музее. Особое значение Фёдоров придавал книжной карточке-аннотации, которую, по его мнению, должен был составлять сам автор произведения. Эта карточка призвана стать «зерновкою, из которой развивается целое растение, программою, по коей, в случае гибели сочинения, оно могло бы до известной степени быть восстановлено».

Для философа «общего дела» книга как соединяющее и нетленное звено между бывшим и настоящим приобретала особенное, «воскрешающее» значение. Все печатные памятники эпохи, вплоть до самых ничтожных — календарей, проектов, уставов, объявлений, афиш и т. д., должны быть сохранены. В неопубликованной статье «Уважал или презирал книгу XIX век» Фёдоров пишет следующее: «Книга как выражение слова, мысли и знания занимает высшее место среди памятников прошедшего; должна она занимать его и в будущем, которое призвано стать делом возвращения прошедших поколений к жизни, и лишь тогда книга с этого первого места снизойдёт на последнее, когда то, что было лишь в книге, то есть только в мысли и слове, станет живым делом человечества».

Пафос сохранения реалий прошлого ярко выразился в фёдоровском проекте музея. Сам факт музея в истории свидетельствует, по Фёдорову, о неистребимом желании человечества запечатлеть бывшее. Вообще существование музеев доказывает, что «сыны ещё есть, что сыновнее чувство ещё не исчезло, что остается ещё надежда спасения на земле» (II,419).

Человек уходит, оставляя после себя произведенные им вещи, свидетельствующие о личности их создателя. Фёдоров полагал, что глубокий смысл собирания мёртвых вещей заключается в том, чтобы за ними видеть, по ним воссоздавать их авторов. «Музей и с предметной стороны есть (совокупность лиц) само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении, то есть музей есть собор живущих сынов с учёными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов. Задача музея поэтому естественно — восстановление последних по первым» (II,410).

Хранение экспонатов, указывал Николай Фёдорович, должно быть дополнено исследованием, переходящим в деятельность. Свой особый вклад в «общее дело» музей осуществляет через исследование причин неродственности мира. «Всенародный», «всеученый» музей становится сборным пунктом этого повсеместного исследования, завершающим этапом образования всех в духе братства, по отношению к которому все учебные заведения становятся подготовительными факультетами.

Несмотря на своё скромное положение в библиотеке, Фёдоров вскоре становится своеобразным нравственным средоточием всей библиотечной деятельности музея, воплощая «интеллектуальную и духовную власть». По воскресеньям его «каталожная» превращалась в настоящий дискуссионный клуб, где звучало «среди разлада мыслей и тумана сомнений умиротворяющее слово «учителя», способное вместить разнообразие направлений и объединить кажущиеся противоречия своею совершенно исключительною синтетическою способностью».

Во всех воспоминаниях о Фёдорове образ жизни этого необыкновенного библиотекаря вне его службы складывается в единую картину. В пятом часу он возвращался из Румянцевского музея в свою каморку, Обедал чаще всего хлебом с чаем без сахара, спал часа полтора на голом, жестком сундуке без подушки, которую заменяли книги, затем читал и писал до 3-4 часов ночи и, доспав ещё часа 2-3 и опять напившись чаю, часов в 7-8 опять шёл в библиотеку. И так из года в год, вплоть до самой смерти. Всегда ходил пешком и ни копейки не тратил на развлечения. Зимой и летом он был одет в одну и ту же старенькую кацавейку. «В музее он получал 33 рубля ежемесячного жалованья, и из них 8 рублей в месяц тратил на себя: 5 рублей за угол и 3 рубля на харчи, то есть на чай с баранками». Поэтому неудивительно, что Николай Фёдорович мог почти все своё мизерное жалованье раздавать нуждающимся и покупать книги, но не для себя, а для других. Е. Некрасова вспоминает, что он из своих скудных средств ухитрялся, даже приобретать недостающие, но нужные для библиотеки книги.

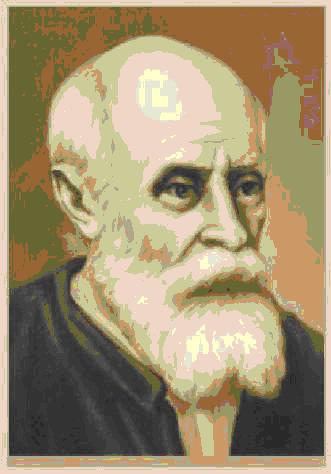

Что касается внешности Николая Фёдоровича, то знавшие его пишут, что он был среднего роста, худощав, несколько согбен, почти лыс. Многих поражали совершенно правильные черты его бледного, когда-то красивого лица. Все особо отмечают «его удивительно лучистые глаза», «юношеские огненные глаза», «горящий проницательный взор», который несёт на себе «печать ума, энергии и огромной силы воли». «От всей фигуры его веяло сознательным, тяжёлым подвижничеством, добровольно подъятным не ради оригинальности и известности, но ради самовоспитания; во имя высших задач и стремлений», — подводит итог П. Я. Покровский.

«У него было такое выражение лица, которое не забывается. При большой подвижности умных и проницательных глаз он весь светился внутренней добротой, доходящей до детской наивности.

«Если бывают святые, то они должны быть именно такие», — вспоминает о Фёдорове один из сыновей Л. Н. Толстого.

Вместе с тем профессор И. А. Линничёнко, говоря о юношеской горячности, бодрости и воспламенимости чувств Николая Фёдоровича, подчёркивает, что этим он резко отличался от хрестоматийного облика святого старца: «Он жил жизнью подвижника, но не отшельника... людей и общество Николай Фёдорович очень любил». Сам Фёдоров не только не признавал себя аскетом, но и искренно сердился, когда ему об зтом говорили. Ю. Бартеневу очень точно удалось выразить смысл как аскетизма Фёдорова, так и необыкновенного подъёма сил, который он сохранил до глубокой старости: «Мать, у которой опасно болен ребёнок, забывает о еде, о всём, что не касается любимого существа, и проявляет непостижимую силу: в таком состоянии прожил и Николай Фёдорович всю свою жизнь. Для своего дела он забывал всё, что привлекает нас».

Во всех посвящённых учению Фёдорова работах обязательно говорится о глубокой значительности и оригинальности его идей. Единственным исключением, насколько нам известно, является статья русского богослова Г. Флоровского, довольно резко выступившего против фёдоровских проектов и усматривавшего в них опасное сходство с идеалами большевистского переустройства мира. «Одиночная грёза об общем деле» — так оценивает Флоровский призыв Фёдорова к объединению всего человечества.

В этих словах, несмотря на явную предвзятость статьи в целом, казалось бы, есть некоторая доля истины. Облик Фёдорова так и просится в установившуюся схему — анахорет-прожектёр дерзает изменить весь ход земной истории. Но это скорее «истина», порожденная стереотипным мышлением. И если в своей жизни Фёдоров не смог воплотить всех положений своего учения (что было и невозможно), то она, безусловно, «теоретически» соответствовала тому пафосу, из которого это учение родилось: активное неприятие смерти и такого существования, при котором человек пытается о ней забыть. Скромный библиотекарь, аскет, не замечающий того, во что он одет, и того, что он ест, с презрением отвергающий материальные блага, сконцентрировавший все свои духовные силы для решения одной задачи: собрать всех на одно общее, главное дело — убить смерть, возвратить утраченное, — таков чёткий жизненный профиль Фёдорова. Это чеканно суровый профиль идеи и чувства, ставших жизнью.

РЕГУЛЯЦИЯ ПРИРОДЫ. ВЫХОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КОСМОС

Среди читателей, которых взял под своё духовное покровительство Николай Фёдорович, был и молодой Константин Эдуардович Циолковский, занимавшийся самообразованием в Москве с 1873 по 1876 год. В своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, среди знаменательных событий своей жизни Циолковский отмечает встречу с Фёдоровым. «В Чёртковской библиотеке я однажды познакомился с одним из служащих. Он давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Фёдоров, друг Толстого, изумительный философ и скромник. Фёдоров раздавал все своё крохотное жалованье беднякам. Теперь я понимаю, что и меня он хотел сделать своим пенсионером».

К. Алтайский, положивший в основу своей книги о Циолковском беседы с ним, приводит его слова:

«Федорова я считаю человеком необыкновенным, а встречу с ним — счастьем», он «заменил университетских профессоров, с которыми я не общался... Я тогда по-юношески мечтал о покорении межпланетных пространств, мучительно искал пути к звёздам, но не встречал ни одного единомышленника. В лице же Фёдорова судьба послала мне человека, считавшего, как и я, что люди непременно завоюют космос. Но, по иронии той же судьбы, я совершенно не знал о взглядах Фёдорова. Мы много разговаривали на разные темы, но космос почему-то обходили. Вероятно, сказалась разница в возрасте. Такие разговоры о космосе со мной он находил, видимо, преждевременными». Только через десять лет после смерти Фёдорова Константин Эдуардович узнал об его учении, прочитав «Философию общего дела», которую он очень высоко оценил.

Фёдорова недаром называют предшественником космических идей Циолковского. ещё задолго до знаменитых работ Константина Эдуардовича Фёдоров полагал, что люди не ограничатся пределами Земли, неизбежно заселят космос и станут активными его преобразователями.

Выход человека в космос связан в учении Фёдорова с его проектом регуляции природы, которая определяет себя как принципиально новая ступень развития. Если эволюция — прогресс невольный, то регуляция должна стать сознательно-волевым преобразовательным действием, совершаемым «существами разумными и нравственными, трудящимися в совокупности для общего дела».

В годы, когда Фёдоров писал свою записку к «учёным», низовая, народная Россия была истощена следующими один за другим неурожайными годами. Туча, не пролившая дождя над засохшей землёй, оборачивалась смертью сотен тысяч.

В Америке были произведены удачные опыты вызывания дождя с помощью взрывчатых веществ, буквально совпавшие со страшным голодом (1891 года) в России. Для Фёдорова это «явилось как благая весть, что средства, изобретённые для взаимного истребления, становятся средством спасения от голода» (I, 3).

Известный общественный деятель Н. П. Каразин ещё в начале XIX века выступил с конкретными проектами управления погодой, «приложения электрической силы верхних слоёв атмосферы к потребностям человека» (II, 276) (в частности, он предлагал поднимать громоотвод, привязанный к аэростату, для добывания атмосферного электричества). Для Фёдорова Каразин не просто метеоролог, а первый метеороург, дерзнувший перейти от пассивного предсказывания явления к разумному управлению им.

Проекты «Философии общего дела» значительны тем, что они обосновывают только в самом общем виде необходимость регуляции природы и намечают пути её преобразования, поражающие своим точным научным предвидением. Речь идёт о том, что «ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара, как общего хозяйства» (1,281); об управлении движением самого земного шара («человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, — неизвестно ещё, какою силою приводимого в движение, — корабля» (I,284); о поисках новых источников энергии, овладении энергией Солнца («солнечная система должна быть обращена в хозяйственную силу» (I,332, «хозяйственная задача человека состоит именно в устройстве такого регулирующего аппарата, без коего солнечная система остаётся слепою, несвободною, смертоносною силою» (I,331).

Об одном интересном эпизоде рассказывает Вал. Брюсов в своих воспоминаниях о пребывании в 1909 году у Э. Верхарна: «Мы говорили об аэропланах. Я рассказываю о состязаниях в Жювизи, на которых присутствовал. «Я рад, — говорил Верхарн, — что дожил до завоевания воздуха. Человек должен властвовать над стихиями, над водой, огнём, воздухом. Даже должен научиться управлять самим земным шаром. К удивлению Верхарна, я сообщаю ему, что эту мысль у него предвосхитил русский мыслитель, старец Фёдоров»30. Брюсов мог бы добавить, что ещё в 1906 году в стихотворении «Хвала человеку» он сам выразил эту же «фёдоровскую» мысль:

Верю, дерзкий! ты поставишь

Над землёй ряды ветрил.

Ты своей рукой направишь

Бег планеты меж светил.

Разрабатывая свой проект регуляции, Фёдоров с самого начала подчёркивал неотделимость Земли от космоса, тонкую взаимосвязь происходящего на нашей планете с процессами во вселенной. «Единство метеорического... и космического процессов даёт основание для расширения регуляции на солнечную и другие звёздные системы для их воссозидания и управления разумом» (II, 252). Известно, что в XX веке исследование этой связи стало уже целым направлением в науке, ярким представителем которого является выдающийся советский учёный А. Л. Чижевский31.

Фёдоров остро ощущал распахнутость Земли в космические дали. «Труд человеческий не должен ограничиваться пределами земли, тем более что таких пределов, границ не существует; земля, можно оказать, открыта со всех сторон, средства же перемещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и должны изменяться» (I, 277).

Неизбежность выхода человечества в космос рассматривается в «Философии общего дела» основательно, с самых различных сторон. Аргументы «за» разнообразны: невозможность достичь полной регуляции лишь в пределах Земли, зависящей от всего космоса, который также изнашивается, сгорает, «падает»; вместе с тем в бесконечных просторах вселенной разместятся мириады воскрешённых поколений, так что «отыскание новых землиц» становится приготовлением «небесных обителей» отцам. «Порождённый крошечною землёю, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем» (II, 253).

Фёдоров уже в конце XIX века видел единственный выход для человечества, упирающегося в неотвратимый земной финал — истощение земных ресурсов при всё большем умножении численности населения, космическая катастрофа, потухание Солнца и т. д., — в завоевании новых сред обитания, в преобразовании сначала солнечной системы, а затем и всего космоса.

«Во все периоды истории очевидно стремление, которое доказывает, что человечество не может удовлетвориться тесными пределами земли, только земным» (1,285). Эта реальная, естественная потребность «горнего» извращалась, преобразуясь в мистические экстазы, «хождения, восхищения на небеса... всякого рода видения, ревивали, спиритические фокусы и т. д.» (1,285). Только такая безбрежная область деятельности, как овладение космосом, «этот великий подвиг» (I, 283) привлечёт к себе и всю духовную энергию, все силы человечества, которые сейчас расходуются на взаимную рознь или растрачиваются по пустякам.

О том, насколько подобные идеи в конце прошлого столетия казались бредовыми, свидетельствует следующий эпизод, который передает Ф. И. Буслаев в своих воспоминаниях. Л. Н. Толстой в начале 80-х годов пересказывал увлекавшие его тогда проекты Фёдорова членам Московского психологического общества во главе с профессором М. М. Троицким. На недоумённый вопрос «а как же уместятся на маленькой земле все бесчисленные воскрешённые поколения» Толстой ответил: «это предусмотрено: царство знания и управления не ограничено землей». Это заявление было встречено, по словам Буслаева, «неудержимым смехом присутствующих».

В «Философии общего дела» Фёдоров нащупывает и самые общие направления будущей трансформации физического состава человека. Русский мыслитель безусловно понимает значение нового, введённого человеком фактора — искусственного, — который увеличивает наши возможности: к примеру, микроскоп и телескоп невероятно изощряют зрение, а аэронавтические средства, при помощи которых человек будет перемещаться в космическом пространстве, как предсказывал Фёдоров, «сделаются тогда телесными крыльями» (I, 318).

Вместе с тем Фёдоров говорит о прямой зависимости перестройки человеческого организма от его связей с окружающей средой.

Всегда радостна созвучность смелых мыслей людей, идущих к ним с разных сторон и в разное время. Академик В. И. Вернадский утверждал, что дальнейшее развитие человечества состоит «наряду с разрешением социальных проблем, которые поставлены социализмом, в изменении формы питания и источников энергии, доступных человеку». Выдающийся биофизик имеет в виду овладение энергией Солнца, а также «непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ», умение поддерживать и воссоздавать свой организм примерно так же, как это происходит с растениями (они и некоторые почвенные бактерии являются автотрофными, то есть сами строят свой организм на основе таких веществ окружающей среды, как газы, водные растворы, соли, и т. д.).

«Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Эта означало бы, что единое целое — жизнь — вновь разделилось бы, появилось бы третье, независимое её ответвление. Человеческий разум этим путём не только создал бы новое, большое социальное достижение, но ввёл бы в механизм биосферы новое, большое геологическое явление...

В конце концов, будущее человека всегда большей частью создаётся им же самим. Создание нового, автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений...».

Послушаем теперь Фёдорова: «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы» (1,421). Вот в чём состоит «сущность того организма, который мы должны себе выработать: «Этот организм есть единство знания и действия; питание этого организма есть сознательно-творческий процесс обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и наконец живые ткани. Органами этого организма будут те орудия, посредством коих человек будет действовать на условия, от которых зависит жизнь растительная и животная» (1,318).

Как мы видим, эта обобщённая схема будущего человеческого организма, который осуществляет непрерывное творческое самосозидание, основанное на всеобъемлющем знании «метаморфозы вещества», широко включает в себя также «искусственное», элементы, сконструированные самим человеком.

А вот как прогнозирует будущее человека известный советский астрофизик И. С. Шкловский: «Поразительные успехи молекулярной биологии и кибернетики постепенно приведут к коренному изменению биологических характеристик разумных существ путём целесообразного синтеза «естественных» и «искусственных» организмов и их частей. Подобно тому как мы сейчас широко пользуемся искусственными протезами (например, зубами), не отделяя их от своего «я», разумные существа будущего в значительной, если не в большей, части могут состоять из искусственных элементов».

Одновременно, считал Фёдоров, будет изменяться и внутренний мир человека. Основная переориентация эмоциональной сферы человека связана у Фёдорова, прежде всего, с обращением всей души живущего к умершим предкам, с установлением всеобщей родственности и братства. Только полное и совершенное знание и взаимознание приведут к тому идеалу устройства общества, который получил у Фёдорова название психократии, власти психеи, внутренней силы чувства, а не внешнего юридического закона.

Основная надежда в деле регуляции природы возлагается в «Философии общего дела» на науку. Фёдоров призывает к объединению всех наук вокруг астрономии — одним словом, выступает с той идеей, которая в наше время определяется как космизация науки. «Соединить все науки в астрономии значит обратить их в небесные механику, физику, химию...» (II,248).

К концу XIX века стала обсуждаться такая проблема, как разоружение. Однако русский философ предлагал не разоружаться, а «переоружаться», не распускать армии, а превратить их в мощную исследовательскую и преобразующую силу. Народам и государствам просто психологически (не говоря уже о конкретных исторических и социально-экономических причинах) трудно, если не невозможно, пойти на полное уничтожение созданного ими: ведь вооружённые силы аккумулируют в себе усилия столетий, опыт научного и технического развития, самоотверженность и сплочённость широких масс. «Нужно не бросить меч, а перековать его на орало, не бросить оружие, ибо его могут поднять и обратить против нас же» (I, 676). «...Дать истинно братский исход накопившимся громадным силам и всякого рода горючим материалам вместо того, к чему всё это готовилось, т. е. вместо войны» (I, 663).

Враждебно противостоящие друг другу армии следует обратить к «естественному разумному действию на слепые, неразумные силы природы, поражающие нас засухами, наводнениями, землетрясениями и другими всякого рода бедствиями» (I, 662).

Как первый этап в реализации своего проекта Фёдоров предлагает начать в армии работу по метеорологической регуляции, привлекая все новейшие средства, используемые в военном деле, ведь вооружённые силы всегда были одним из первых испытательных полигонов последних достижений науки и техники. «Но самое важное при этом будет заключаться в обращении военного дела в исследование, в изучение природы» (I, 661), которое становится постепенно всеобщим делом. Всеобщая воинская повинность, соединённая с всеобщим образованием, превращается во всеобщую естествоиспытательную повинность: все народы составляют единую армию; производящую исследования и опыты на всём пространстве земли, в самой природе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РОССИИ

Знавшие Николая Фёдоровича вспоминают, что он, обычно доброжелательный к людям, терпимый человек, буквально взрывался, приходил в крайнее негодование, когда кто-либо оскорблял его горячее патриотическое чувство. Однажды он просто-напросто выгнал из читального зала одного известного и весьма уважаемого учёного мужа за его презрительный отзыв о России.

Николай Фёдорович был одушевлён страстной верой в великое призвание России. Фёдоров, как и Ф. М. Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи, видит «идею» России в разрешении общечеловеческой задачи. Для Фёдорова она приобретает чёткие очертания «общего дела» регуляции и воскрешения: «славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеобщем соединении и принятии её как руководства, как плана, проекта деятельности, жизни» (I, 260).

У Фёдорова есть поразительный для его времени, ясный ответ на смутно-профетические чаяния великого русского писателя: «Русь, Русь, что пророчит сей необъятный простор?»: «Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига» (I, 282).

Автор «Философии общего дела» видит в государстве — преимущественно в русском — воплощение глубокой провиденциальной идеи. Русское государство на протяжении столетий осуществляло непрерывный, тяжёлый труд умиротворения кочевого Востока, собирания земель и народов, их объединения в единое целое и защиты от распадения. Оно носит служилый, сторожевой характер. «Что такое Россия? или, — что то же, — для чего нужно собирание?.. Для чего, зачем, не щадя себя, лишив себя свободы (т. е. обратившись в служилые сословия, обложив всякую душу — живую и даже умершую — тяжкою податью) народ русский присоединял тысячевёрстные рвы и валы...» (I, 365).

На этот патетический вопрос о цели собирания земли Русской Фёдоров отвечает целиком в духе своего учения: «собирание во имя предков и ради предков, соединение всех живущих для воскрешения всех умерших» (I, 364). Ввиду великой цели регуляции и воскрешения, требующей предельного сосредоточения сил народа, Фёдоров утверждает необходимость и долг всех стать на обязательную службу к государству, которое призвано стать выразителем этих целей. «Обязательная повинность службы» постепенно по мере освобождения от юридико-экономических законов принуждения будет переходить к «добровольному исполнению своего долга» (1,377).

Русское государство на пути своего тысячелетнего утверждения собирает огромную мощь, концентрирует в себе такие великие качества, как единство, сплочённость, сила, которые можно и нужно обернуть на «общее дело» борьбы против слепых сил природы.

Н. Ф. Фёдоров И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЕ СОВРЕМЕННИКИ

При жизни Николая Фёдоровича его учение было известно очень немногим, однако среди них были такие выдающиеся люди, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. В 1904 году уже после смерти Фёдорова Н. П. Петерсон направляет «Письмо к издателю Русского архива по поводу отзыва Ф. М. Достоевского». Из этого письма явствует, что ещё с конца 60-х годов Петерсон стал записывать — правда, с большими перерывами, преимущественно во время летних каникул — размышления вслух своего друга и учителя. Постепенно у Петерсона сложилось достаточно полное представление об учении Фёдорова, и в 1877 году он посылает, скрыв это от самого Фёдорова, ряд своих записей Ф. М. Достоевскому. В ответе последнего от 24 марта 1878 года есть такие строки:

«Первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли которого вы передали? Если можете, то сообщите его настоящее имя. Он слишком заинтересовал меня. По крайней мере, сообщите хоть что-нибудь о нём подробнее, как о лице: все это, если можно.

Затем скажу, что, в сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочёл как бы за свои. Сегодня я прочёл их (анонимно) В. С. С. (В. С. Соловьёву. — С. С). Я нарочно ждал его, чтобы ему прочесть ваше изложение мыслителя, так как нашёл в его воззрении много сходного. Это нам дало прекрасных два часа. Он глубоко сочувствует мыслителю...

Сообщите же, если можете и хотите, многоуважаемый Н. П., как думает об этом ваш мыслитель, и, если можете, сообщите подробнее».

Составление ответа Достоевскому растянулось на два года (вернее, два лета). Когда он был уже почти готов, Достоевский умер в январе 1881 года. Эта работа, в которой излагалось учение Фёдорова, позднее вошла в I том «Философии общего дела».

Летом 1878 года по пути в Ашхабад, где в то время Петерсон служил членом окружного суда, он случайно встретился в поезде с Л. Н. Толстым и прочитал ему вслух часть ответа Достоевскому. Лев Николаевич, хотя и заявил, что «это ему не симпатично», выказал большой интерес к личности и учению московского библиотекаря и через несколько лет, находясь в Москве, зашёл к нему в Румянцевский музей. Вот запись в дневнике Толстого от 5 октября 1881 года: «Николай Фёдорович — святой! Каморка. Исполнять! — Это само собой разумеется. — Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели». С этого времени начинаются их многолетние отношения, нелегкие и неравноправные, как это ни странно, для самого Льва Николаевича. О несколько заискивающем отношении Толстого к Фёдорову, об их частых ссорах и стычках существует много рассказов, иногда легендарного оттенка. Илья Львович Толстой вспоминает: «Отец, всегда пылкий и несдержанный в разговорах, выслушивал Николая Фёдоровича с особенным вниманием и никогда с ним не горячился». О большом уважении и даже преклонении Толстого перед личностью Фёдорова, как подвижника идеи, человека «святой жизни» и даже невольного выразителя его собственных теорий опрощения и любви к ближнему, писали многие. Более того, согласно Н. П. Петерсону: «Толстой не мог, только по присущей ему гордости, самого себя поставить ниже Николая Фёдоровича и говорил ему самому, что был бы последователем его учения, если бы не имел собственного». Знаменателен следующий отрывок из письма, направленного Фёдорову в 1887 году известным русским поэтом А. А. Фетом: «Я никогда не забуду слов Льва Николаевича, относящихся к Вам в те ещё времена, когда мы так дружелюбно сходились с Вами и беседовали у него на квартире. Он говорил: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком. Много надо иметь духовного капитала, чтобы заслужить такие отзывы, ибо я не знаю человека, знающего Вас, который не выражался бы о Вас в подобном же роде. Если бы я не считал этого неловким, то смело включил бы себя в число таких людей».

Нравственно-религиозное — учение Л. Н. Толстого вызывало резкое неприятие у Фёдорова, и в 1892 году произошёл окончательный разрыв между ними. Несмотря на это, Лев Николаевич неоднократно впоследствии, а также после смерти Фёдорова высказывался о нём очень тепло и душевно. Так, в 1895 году в ответ на приглашение подписать адрес Фёдорову, составленный его сослуживцами и читателями библиотеки, Толстой писал: «Я с радостью подпишу всякий адрес, который вы напишете Николаю Фёдоровичу. И как бы высоко вы в этом адресе ни оценили и личность, и труды Николая Фёдоровича, вы не выразите того глубокого уважения, которое я питаю к его личности, и признания мною того добра, которое он делал и делает людям своей самоотверженной деятельностью. Благодарю вас за то, что вы обратились ко мне».

Знавшие Н. Ф. Фёдорова отмечают одно его, изумлявшее всех, качество: абсолютное нежелание утвердить себя как мыслителя, автора определенного философского учения. Немногие свои статьи, появившиеся при его жизни, причём, только в малозаметных или провинциальных печатных изданиях, он даже никогда не подписывал своей фамилией.

Не осталось бы даже изображения этого необыкновенного человека, если бы не хитрость его друзей, побудивших Л. О. Пастернака, близко знавшего Фёдорова, спрятаться за книгами в читальном зале Румянцевского музея и нарисовать его украдкой. Впоследствии, в 1919 году, художник, воспользовавшись этим наброском, написал большой портрет для библиотеки. Вся иконография Н. Ф. Фёдорова, помимо этого портрета и рисунка того же Пастернака, изображающего Н. Ф. Фёдорова, Л. Н. Толстого и В. С. Соловьёва за беседой (хранится в Музее Л. Н. Толстого в Москве), включает в себя исполненный художником М. Шестёркиным эскиз — силуэт фигуры философа, стоящего на балконе библиотеки, а также набросок Л. О. Пастернака с посмертной маски Фёдорова и фотографический снимок — Николай Фёдорович на смертном одре.

Но за этой личной и авторской скромностью Николая Фёдоровича стояли глубокие принципиальные причины. Автор философии «общего дела» был глубоко проникнут чувством общности духовного достояния всего человечества, пониманием того, насколько каждый автор обязан в своём творчестве эпохе, окружению, предшественникам и в конечном итоге всем когда-либо жившим людям на земле. Своё резкое отрицание собственности Фёдоров распространял и на творения интеллекта и духа, где она, по его мнению, особенно кощунственнооскорбительна. Как писал о Фёдорове, «демократе по убеждениям, народнике в неискажённом, наилучшем смысле этого слова», его самый близкий ученик В. А. Кожевников: «Эта последняя (аристократия родовая и денежная. — С. С.) сделала предметом привилегии немногих вещь, совершенно презренную в глазах нашего мудреца, — богатство материальное; аристократия же учёная превращает в привилегию немногих избранных одно из высших благ, богатство духовное, достояние всеобщее».

Призывам друзей самому выступить с учением, выражающим, по его убеждению, глубинные потребности всех людей, Фёдоров всячески противился и был готов кому угодно уступить это право (недаром в статьях, вошедших в посмертное издание «Философии общего дела», он говорит не от своего имени, а от лица «неученых», массы простого народа). Особые надежды Фёдоров возлагал в этом отношении на Л. Н. Толстого и В. С. Соловьёва.

Если Толстой, несмотря на весь свой интерес к учению Фёдорова и даже ряда попыток его распространения, был далёк от его приятия, то Соловьёв, безусловно, испытал сильное влияние идей регуляции и воскрешения. Довольно широко известно письмо В. С. Соловьёва середины 80-х годов, направленное им Фёдорову после прочтения одной из его рукописей:

«Глубокоуважаемый Николай Фёдорович! Прочёл я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а в следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном.

«Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических шагах к его осуществлению. В среду я завезу Вам рукопись в музей, а в конце недели нужно нам сойтись как-нибудь вечером. Я очень много имею Вам сказать.

Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель. Сердечно Вам преданный Владимир Соловьёв».

Целый ряд философско-эстетических работ последнего, периода его наибольшего сближения с Фёдоровым, таких, как «Красота в природе» (1889), «Общий смысл искусства» (1890), «Смысл любви» (1892?1894) и др., в определённом смысле представляют особую, «метафизическую» транскрипцию некоторых идей Фёдорова. Более того, нашумевшее выступление Соловьёва на заседании Психологического общества 19 декабря 1891 года с рефератом «Об упадке средневекового миросозерцания» должно было стать, по договоренности с Фёдоровым, первым общественным обнаружением его учения, призывом к объединению всех «в труде познания смертоносной силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, в видах обращения слепой смертоносной силы в животворную, или точнее — оживотворящую» (I, 481).

Однако и этот реферат, неузнаваемо затемнивший по «причинам публичного свойства» (как оправдывался сам выступавший) суть фёдоровских проектов, и прочие работы этого знаменитого философа глубоко разочаровали Николая Фёдоровича: «Соловьёв вливал «новое вино» философии «общего дела» в старые мехи собственного изготовления, где оно тут же превращалось в отвлеченно-идеалистический «уксус». С начала 90-х годов происходит резкое и бесповоротное размежевание этих мыслителей.

Надо сказать, что сам Фёдоров многократно, по существу все последние 30 лет жизни, берётся за изложение своих идей. Всё написанное им было собрано впоследствии в двух томах «Философии общего дела». Прежде всего при чтении этой книги обнаруживается, как всё изложение чётко расслаивается на два основных пласта: первый, реалистически-адекватный проектам Фёдорова, развивает их применительно к естественнонаучному знанию и мировоззрению, второй символически транспонирует то же учение в форму универсального мифа, в котором переосмысляется ряд христианских образов. Это два языка, два кода, две обработки одной идеи. На этом основании Фёдорова иногда определяют как религиозно-христианского мыслителя, не понимая той совершенно особой роли, которую играют эти образы в его учении. При частом упоминании «Бога отцов» и «Царства Божия» в книге нет даже намёка на сотрудничество божественных потенций в том общем деле, к которому Фёдоров призывает. Все упования возлагаются лишь на человека, на титаническое напряжение его способностей.

Но почему всё же христианство, образ Христа притягивают русского мыслителя, проповедника идей регуляции всего космоса и воскрешения предков? Из всех мировых религий только в христианстве — и это его безусловная метафизическая оригинальность — утверждается идея личного воскресения, восстановления буквального, в форме тела, каждой уникальной человеческой личности. Сама эта идея в радикально ином виде — без труб и фанфар страшного суда, нелепой операции отделения чистых от нечистых, без всякого вмешательства божьей воли и любых сверхъестественных сил, — именно идея воскресения, высказанная в христианстве в форме мифа, привлекает Фёдорова.

Учение Фёдорова, безусловно, базируется на предпосылке уникального значения земли и человека. Ведь от эллинства (платонизма) и буддизма, этих двух вершин духовно-метафизического опыта человечества, христианство принципиально отличается тем, что оно признаёт землю центром вселенной, а человека — центром всего земного. Христианская геоцентрическая концепция у Фёдорова — убежденного коперниканца — получает антропоцентрический поворот. Все небесные тела — лишь многочисленные земли. В этом смысле не может быть речи о единственно центральном положении земли. Но постольку, поскольку на земле возникла жизнь и сознание, возник и действует человек, а человек у Фёдорова — единственное мыслящее космическое существо, которому принадлежит роль хозяина и преобразователя всего мироздания, то тем самым и малюсенькая песчинка вселенной — Земля — становится фокусом этой вселенной.

С такой точки зрения само воскрешение получает характер необходимости. Для заселения и управления космосом все — в мириадах прошедших поколений — пригодятся. Бесчисленность восстановленных тел пугает несоразмерной с землей отталкивающей жутью, но гармонично соотносится с безмерностью пустого космоса. Земля — питомник, оглашающий шумом и радостью живого бессмертия холодные пространства вселенной.

В своей трактовке христианства Фёдоров оказывается удивительно внутренне близок Л. Фейербаху. Для Фейербаха бог есть не что иное, как идеализированная человеческая сущность, воплощающая мечту человечества о своём безграничном могуществе. Для автора «Сущности христианства» «вера в будущую жизнь есть вера в освобождение субъективности от ограничений природы, следовательно, вера в вечность и бесконечность личности, и притом не в смысле её рода, постоянно развивающегося в новые индивиды, а в смысле уже существующих индивидов, следовательно, вера человека в самого себя... бог есть чистая, абсолютная, свободная от граней природы личность». Фёдоров не только считает вслед за Фейербахом, что «бог... есть уже то, чем человеческие индивиды должны быть и некогда будут, — поэтому вера в бога есть вера человека в бесконечность и истинность своего собственного существа», но и пытается использовать это знание для целей собственного учения.

На «поэтику» мышления Фёдорова значительное влияние оказали православная русская иконопись и зодчество, житийно-учительная литература, бывшие на протяжении веков единственной формой выражения народного миросозерцания. Глубоко «вживаясь» в голос «крестьянского» русского народа, от имени которого Фёдоров выступает со своими проектами, он часто пытается говорить на языке символов, понятных этому народу. Причём характерно, что первый план изложения учения Фёдорова — безрелигиозный, научно-философский — всегда развивается сам по себе. Зато второй, христианско-религиозный, всегда просвечивается на положительном фоне первого, что каждый раз отчетливо выявляет смысл этого второго плана как образного шифра фёдоровских идей, чистой художественной метафоры его мысли.

Настоящим же принципом объединения, «религиозной» связи между людьми у Фёдорова становится вера в «общее дело». «Живая религия есть лишь религионизация, т. е. возведение в религию вопроса о жизни и смерти, или вопроса о всеобщем возвращении жизни, о всеобщем воскрешении». Для Фёдорова «религия» «общего дела» даёт веру человеку в свои фантастически беспредельные возможности, вносит высший смысл в жизнь и историю.

КОНЕЦ ПУТИ

Этой вере сам Фёдоров был горячо, почти фанатически предан до конца своей жизни, можно сказать, до её последних минут. О них рассказал его ближайший ученик, философ В. А. Кожевников, неотлучно находившийся при нём в Мариинской больнице, где Николай Фёдорович скончался 15 декабря (по старому стилю) 1903 года. Фёдоров умер в 75 лет, но и в старости он сохранял необычайную бодрость и энергию. Его организм, закаленный суровым, аскетическим образом жизни, не знал болезней. Смерть наступила, по существу, случайно. Однажды в трескучие декабрьские морозы под сильнейшим нажимом друзей Николай Фёдорович изменил своим десятилетним привычкам. Его почти насильно одели в шубу и посадили на извозчика, чего он никогда себе не позволял. В результате — простуда, воспаление лёгких, смерть.

В. А. Кожевников так пишет о последних часах жизни своего учителя:

«Агония была тяжкая и длительная. Но до этого он много говорил, хотя и с трудом уже, с посещавшими его друзьями, несмотря на запрещение врачей разговаривать... Забывали и мы запрет. Жалость к страдальцу сменялась благоговейным вниманием к наставлениям...

Мы чувствовали: то были последние советы, последние заповеди, последние благословения. Ни слова о себе лично, ни о болезни, ни о близком уже конце... все мысли и речи о «деле». С ним он не расставался до последней минуты сознания. Видимо, хотелось говорить много, но кашель и укороченное дыхание мешали: приходилось ограничиваться краткими указаниями... Тут были великие, проникновенные мысли... На этих указаниях, на этих и среди этих страданий, не покидавших его стремлениях, смолкла в агонии его речь, но уста ещё долгие часы шевелились невнятно и бессильно, — и горели во взоре недосказанные думы. Жалостливо-величава была и эта беззвучная беседа. Он скончался без сознания, часов в 6 утра».

Сразу после смерти Н. Ф. Фёдорова Н. П. Петерсон и В. А. Кожевников непосредственно приступают к подготовке издания всего написанного их учителем. Разобрать рукописи Фёдорова оказалось делом сложным и кропотливым. Писал он почерком мелким, неясным, почти всегда карандашом, чаще всего ночью, при тусклом свете коптилки, на отдельных листах или обрывках бумаги. Издателям пришлось проделать колоссальную работу по разборке и систематизации философского наследия учителя.

Наконец в 1906 году на далёкой окраине царской России, в городе Верном (ныне Алма-Ата) вышел первый том «Философии общего дела» всего в количестве 480 экземпляров. Следуя заветам покойного, ученики выпустили книгу «не для продажи». Часть тиража была разослана по библиотекам, из другой части любой желающий мог себе бесплатно заказать экземпляр у издателей. Второй том был издан через семь лет, в 1913 году, в Москве. Был подготовлен к печати и третий том, содержавший ряд статей Фёдорова и прежде всего его переписку, но наступившие бурные события первой мировой войны и революции помешали его выходу в свет.

Н. Ф. Фёдоров в «цеховой» классификации философов неизменно занимает место утописта. Его любят сближать с мечтателями типа Фурье, предлагающими свои идеальные схемы общественного жизнеустроения. Правда, русский мыслитель создал не социальную, а космическую «утопию». В своём учении он посягает не на тот или иной общественный строй, а на весь природно-мировой порядок. Если в основе многочисленных утопий лежала извечная человеческая мечта о справедливом и счастливом устроении на земле, то в основе фёдоровских проектов лежит дерзновеннейшая мечта о полном овладении тайнами жизни, о победе над смертью, о достижении человеком богоподобной власти в преображённом мироздании.

В «Философии общего дела» просматривается много черт утопического коммунистического идеала. В процессе объединяющего всех «общего дела» регуляции рушатся расовые, национальные, территориальные, классовые перегородки.